SSH事業の一環で「令和7年度 実験の基礎」を実施しました。5月22日(木)の初日を皮切りに6月12日(木)まで、対象となる1年生は物理・化学・生物の実験に臨みました。反応原理や教科書の記載内容と異なる結果が出たケースもありましたが、いずれの科目でも「そこが実験の面白さ」である点を伝えることができました。

物理

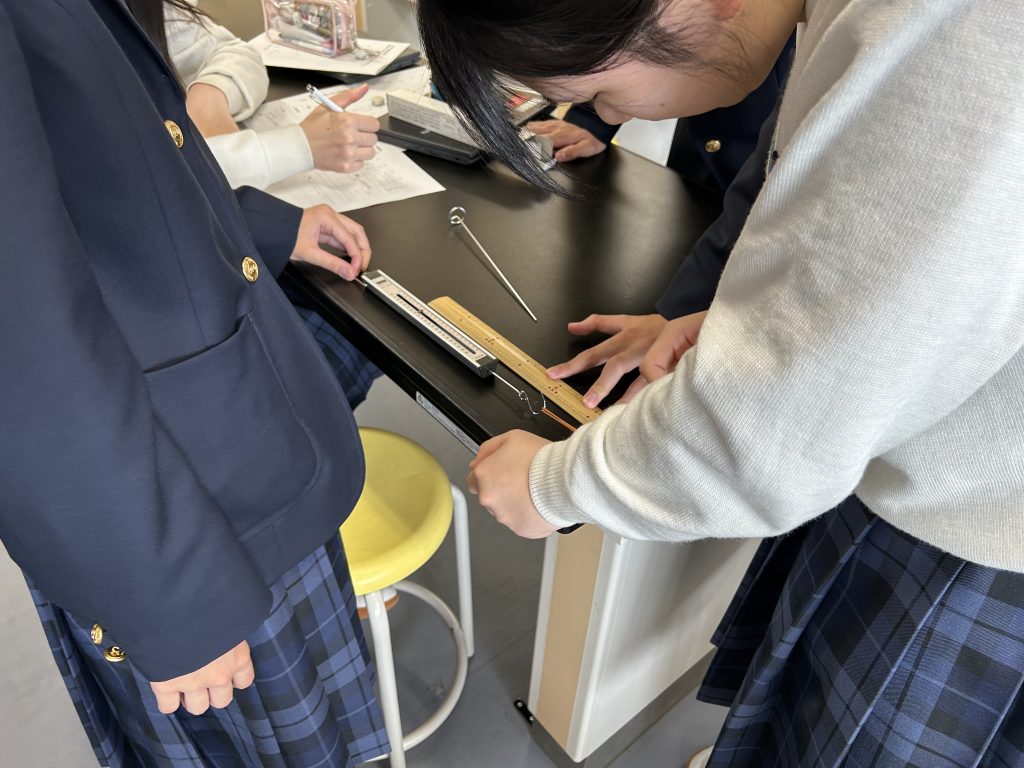

ゴムに加える力と、ゴムの長さの関係について実験を行いました。中学校のときに習った「フックの法則」に関する実験ですので、取り組みやすいものだったと思います。実験の説明の際に誤差について触れ、様々な要因の誤差について意識して、データを収集することを学びました。2年次での研究でデータをとることがあると思います。意味のあるデータになるように気をつけることを理解したと思いますので、学んだことを活用してください。

化学

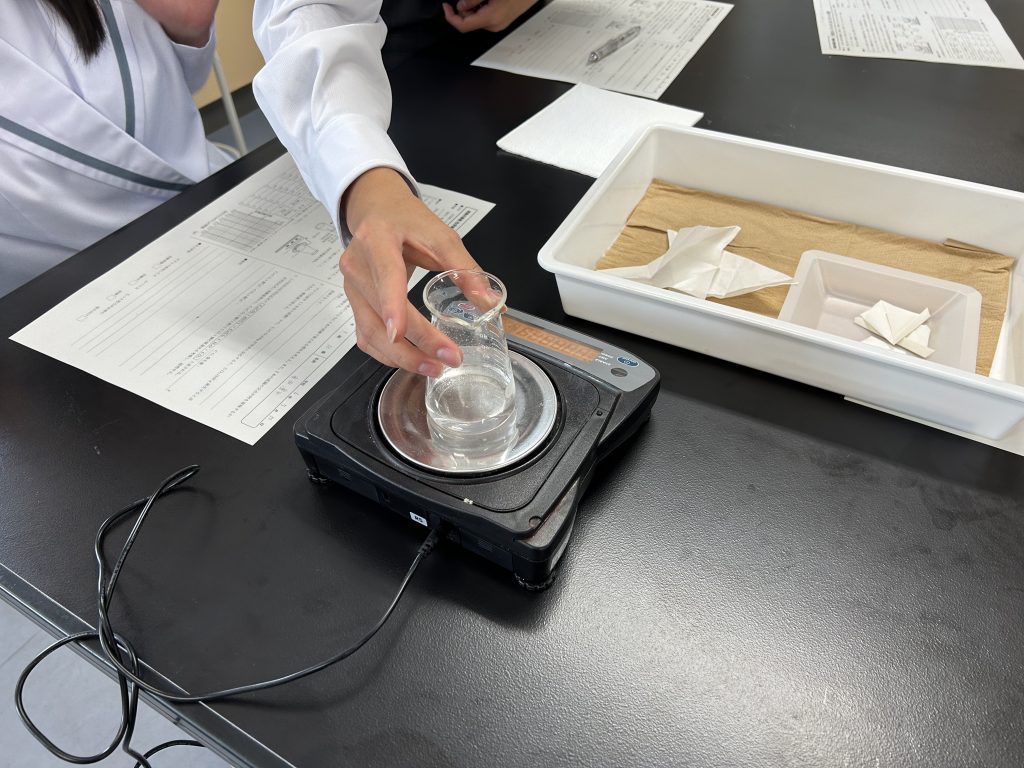

炭酸カルシウムと塩酸を用いて、二酸化炭素の発生量を記録する実験を行いました。二酸化炭素発生量は電子天秤による重量計測により測定し、記録表とは別に作図もさせて発生量が変化するポイントを考察できるような実験でした。

生徒は、目の前で起きた反応が、反応式から導かれる原理に基づくものなのか。原理とは異なる結果を得た場合、その原因は何だったのか。途中で起きた変化の要因は何だったのか。確認実験では求められない「考察」に戸惑いながらも、楽しんでいる様子でした。

生物

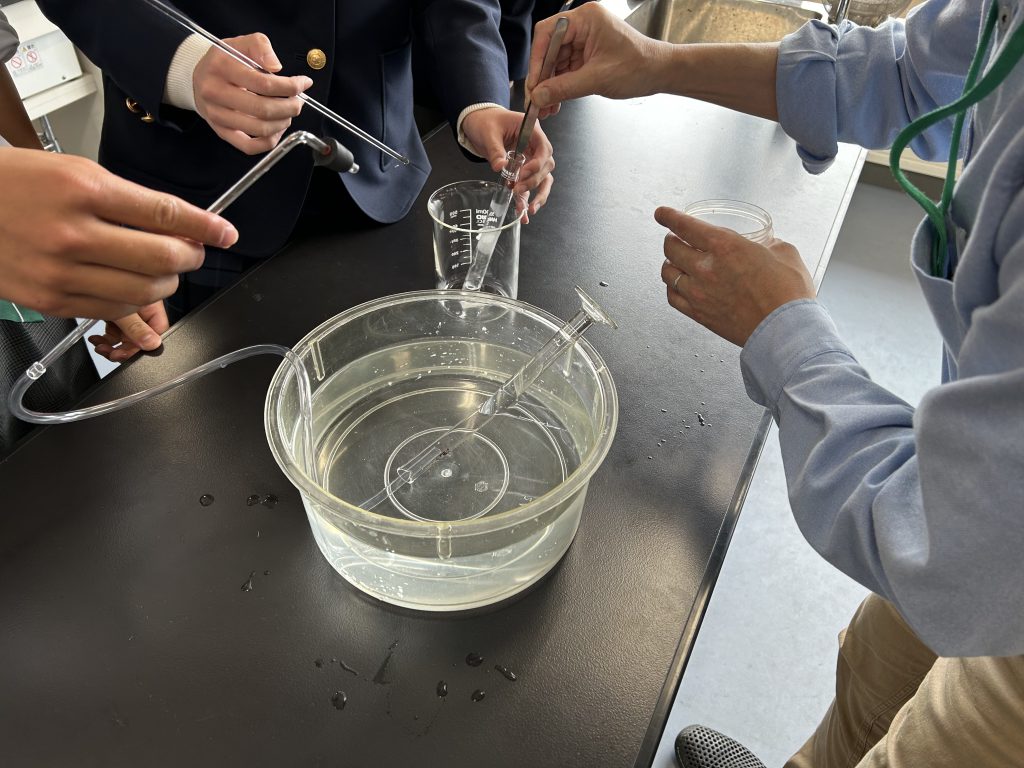

実験の基礎「生物」では、酵素活性の分野を扱いました。基質である過酸化水素を「4℃」「40℃」「60℃」に調整し、鳥や豚のレバー片(カタラーゼ)と反応させました。生徒は、発生した酸素の量を水上置換法でとらえ、その発生量を測定しました。実験結果をスプレッドシートで共有させ、クラス全体で得た結果をもってレポートを作成・提出させました。

生徒は、各温度条件での起こりうる現象を予想しながら実験に臨んでいたとおもいます。また、予想と反していたり、教科書とは異なる傾向が見られたりしたクラスについては、その要因を考察するように指示をしました。